3 .時点ごとの群間有意差の検証

この解析手法が適用できる具体例を示す。

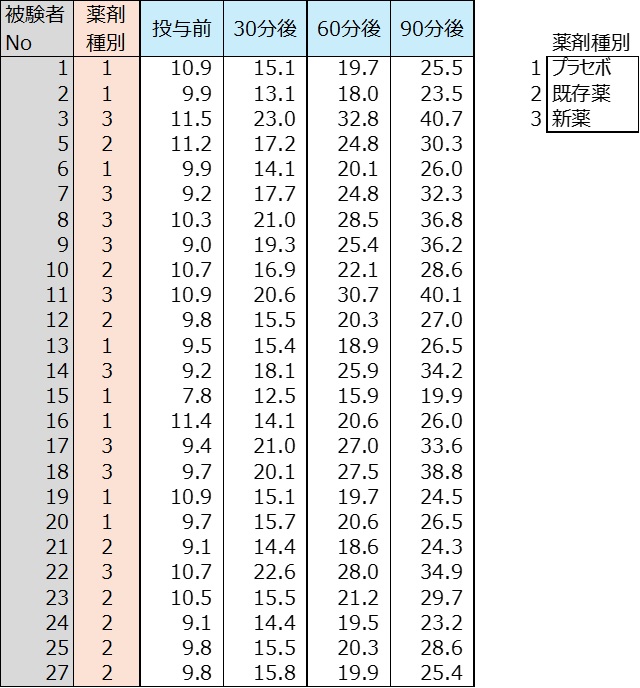

A薬剤の新薬の効果を検証するために、A薬剤の新薬、既存薬、プラセボ(偽薬)を投与した患者に対して、投与直前,30分後,60分後,90分後の4時点における検査を行った。

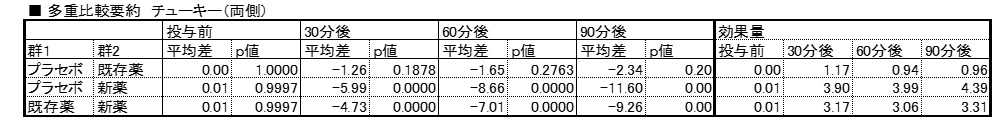

多重比較要約 チューキー(両側)と時点ごとの4つの平均値棒グラフ・差分折れ線グラフ、分散分析法、多重比較法、効果量を下記に示す。

多重比較要約 チューキー(両側)

平均値棒グラフ・差分折れ線グラフ

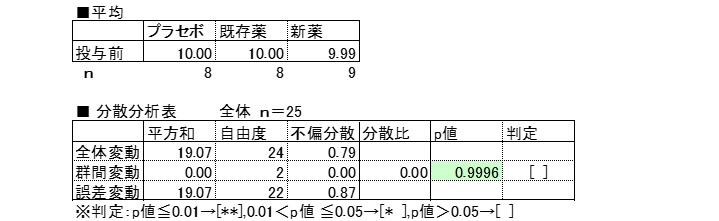

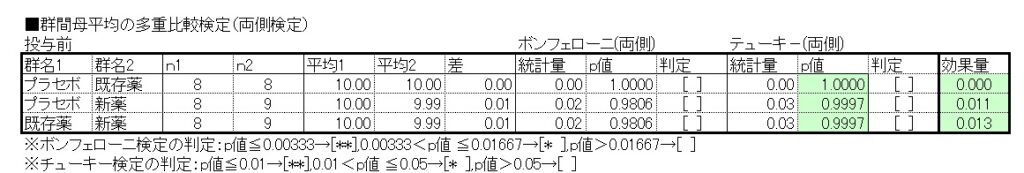

投与前

分散分析表の群間変動のp値から仮説の採択有無を判断する。

群間変動の仮説

帰無仮説(H0):投与前はすべての群の測定値の母平均は等しい。

対立仮説(H1):投与前は少なくとも一つの群の測定値は他の群の測定値と異なる。

群間変動のp値を見ると、p値>0.05なので、帰無仮説を棄却できないため、対立仮説を採択できない。

投与前の群間平均は有意な差があるとはいえない。

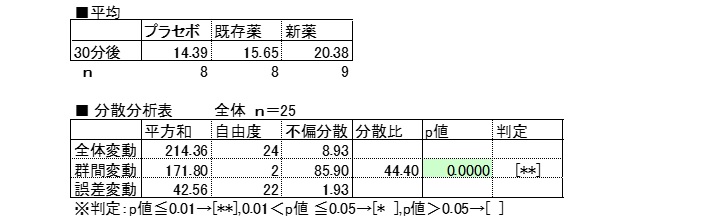

30分後

分散分析表の群間変動のp値から仮説の採択有無を判断する。

群間変動の仮説

帰無仮説(H0):投与30分後はすべての群の測定値の母平均は等しい。

対立仮説(H1):投与30分後は少なくとも一つの群の測定値は他の群の測定値と異なる。

分散分析表の群間変動p値<0.05より、帰無仮説を棄却し、対立仮説を採択する。

投与30分後の群間平均は有意な差があるとはいえる。

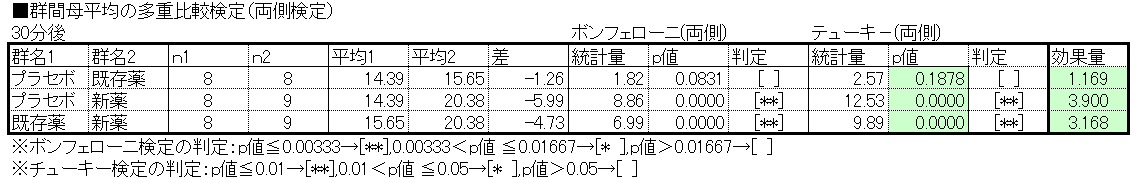

では、どの群とどの群で有意な差があるか群間の多重比較法を確認する。

多重比較法は仮説を立て、p値より仮説の採択有無を判断する。

仮説には帰無仮説と対立仮説がある。

帰無仮説(H0):検討する2群間での測定値の母平均は等しい。

対立仮説(H1):検討する2群間での測定値の母平均は異なる。

両側検定という。 注:片側検定はない、

多重比較法のp値によって、帰無仮説の棄却、対立仮説の採択を判断する。

多重比較法のp値<0.05であれば、帰無仮説を棄却し、対立仮説を採択する。

多重比較検定チューキーp値<0.05より、新薬はプラセボ及び既存薬に比べ有意差が認められ、新薬投与の効果はあったといえる。

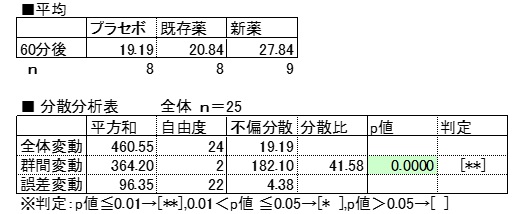

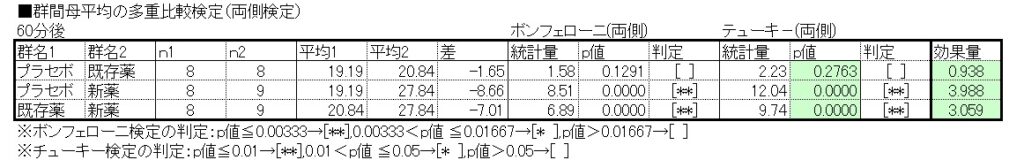

60分後

分散分析表の群間変動p値<0.05より、投与60分後の群間平均は有意な差があるとはいえる。

多重比較検定チューキーp値<0.05より、新薬はプラセボ及び既存薬に比べ有意差が認められ、新薬投与の効果はあったといえる。

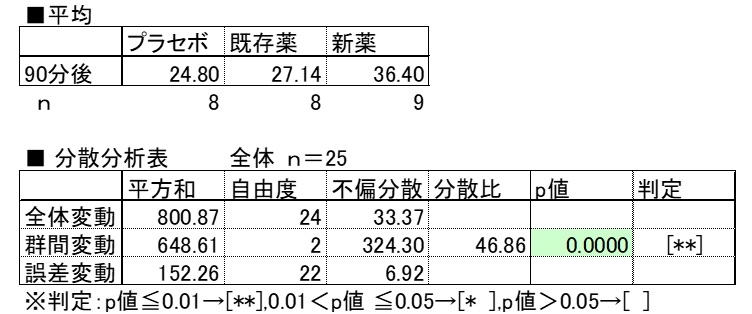

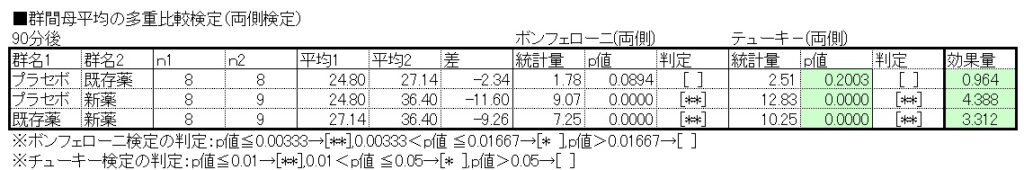

90分後

分散分析表の群間変動p値<0.05より、投与90分後の群間平均は有意な差があるとはいえる。

多重比較検定チューキーp値<0.05より、新薬はプラセボ及び既存薬に比べ有意差が認められ、新薬投与の効果はあったといえる。

4. 時点無し(一列)群間有意差の検証

この解析手法が適用できる具体例を示す。

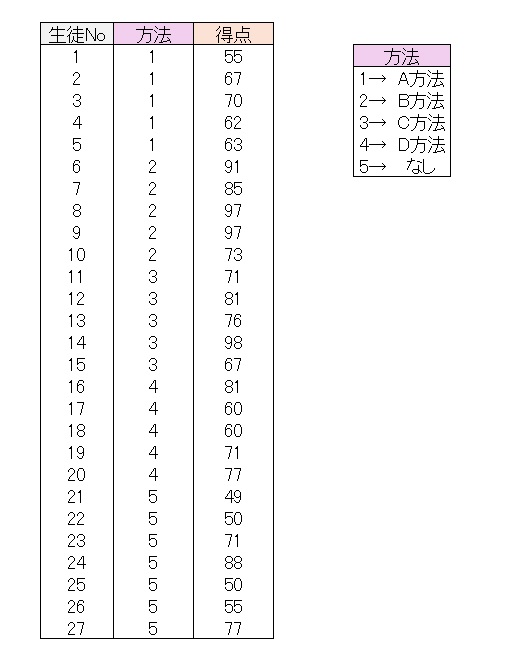

ほほ同じレベルの生徒を対象にトレーニング方法を色々変えて一ヵ月間訓練した。訓練終了後てテストをしたときの得点である。どのトレーニング方法が良かったかをトレーニング無しとの比較において明らかにしたい。

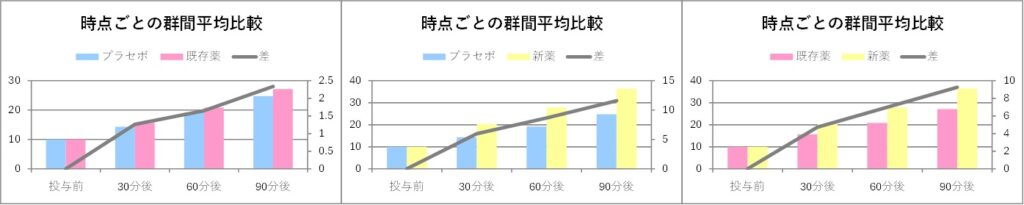

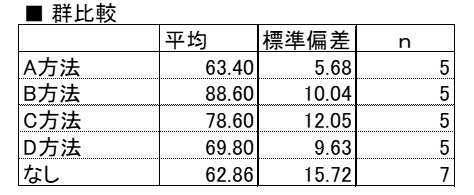

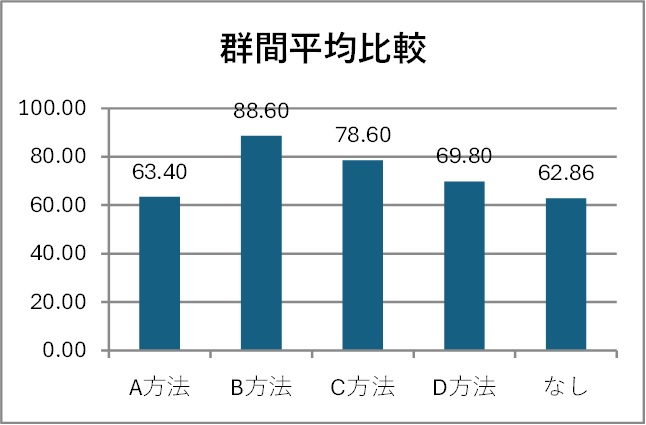

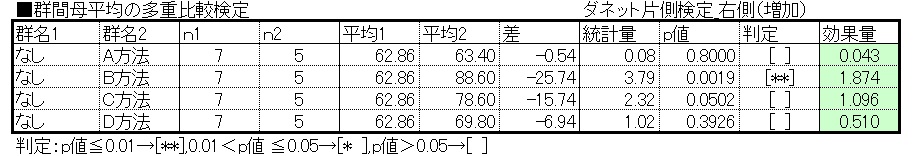

検証結果の群平均・標準偏差、平均値棒グラフ、分散分析法、多重比較法、効果量を下記に示す。

群平均・標準偏差

平均値棒グラフ

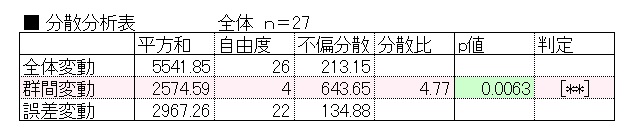

分散分析法

多重比較・効果量

散分析表の群間変動のp値から仮説の採択有無を判断する。

群間変動の仮説

帰無仮説(H0):すべての群の測定値の母平均は等しい。

対立仮説(H1):少なくとも一つの群の測定値は他の群の測定値と異なる。

分散分析表の群間変動p値<0.05より、帰無仮説を棄却し、対立仮説を採択する。

群間平均は有意な差があるとはいえる。

分散分析表の群間変動p値<0.05より、トレーニング方法の効果はあるとはいえる。

では、どのトレーニング方法で有意な差があるか群間の多重比較法を確認する。

多重比較法は仮説を立て、p値より仮説の採択有無を判断する。

仮説には帰無仮説と対立仮説がある。

帰無仮説(H0):検討する2群間での測定値の母平均は等しい。

対立仮説(H1):3つのケースがある。

ケース1:検討する2時点間での測定値の母平均は異なる 両側検定という。

ケース2:基準となる時点(対照群)より比較時点の方が大きい片側検定(増加)という。

ケース3:基準となる時点(対照群)より比較時点の方が小さい片側検定(減少)という。

今回はケース2の対立仮説を立てる。

多重比較法のp値によって、帰無仮説の棄却、対立仮説の採択を判断する。

多重比較法のp値<0.05であれば、帰無仮説を棄却し、対立仮説を採択する。

多重比較検定ダネットp値<0.05より、B方法のトレーニングの効果はあったといえる。