共分散分析(ANCOVA)≪ 4/4 ≫

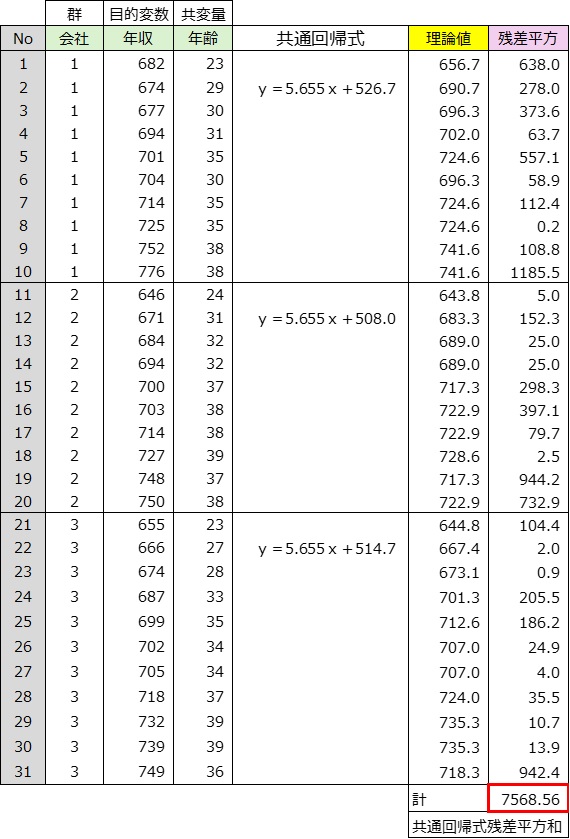

回帰係数有意性の検定を解説

fa → 1に 固定

fe → n-群数-1

Sa → 個別回帰式群合算Syy偏差平方和」-「共通回帰式残差平方和」

注.「個別回帰式群合算Syy偏差平方和」 → <3群データ>個別回帰式※1の値

Se → 「共通回帰式残差平方和」

Va → Sa÷fa

Ve → Se÷fe

F → Va÷Ve

p値 → Excel関数 =FDIST(分散比F,fa,fe)

判定 [**] p値≦0.01 [ *] 0.01<p値≦0.05 [ ] p値>0.05

3群データの回帰係数有意性の検定結果は下記の通りである。

上記表の計算方法を示す。

fa → 1 固定

fe → 31-3-1=27

Sa → 28817.5-7568.56=21248.99

Se → 7568.56

Va → 21248.99÷1=21248.99

Ve → 7568.56÷27=280.32

F → 21218.99÷280.32=75.80

p値 → Excel関数 =FDIST (75.80,1,27) Enter 0.0000

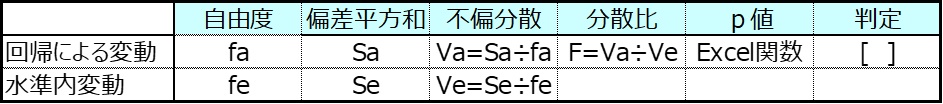

共通回帰式残差平方和の求め方

共通回帰式に年齢を代入し理論値を算出する。

例 No1の理論値 y=5..655×23歳+526.7=656.7

No1の残差平方 (No1年収実績値-No1理論値)2=638.0

31人の残差平方を合計する。この値が共通回帰式残差平方和である。

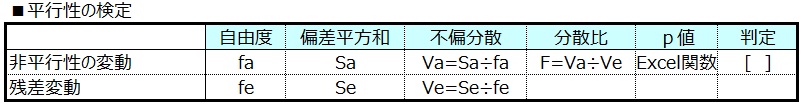

回帰係数平行性の検定を解説

fa → 群数—1

fe→ n-2×群数

Sa→「共通回帰式残差平方和」-「個別回帰式残差平方和」

注.:「共通回帰式残差平方和」 → 「回帰係数有意性の検定を解説」の

「共通回帰式残差平方和の求め方」表内赤枠 参照

「個別回帰式残差平方和」 →「回帰係数平行性の検定」の

「個別回帰式残差平方和の求め方 」表内赤枠 参照

Se→「個別回帰式残差平方和」 → 「回帰係数平行性の検定」の

「個別回帰式残差平方和の求め方 」表内赤枠 参照

Va→ Sa÷fa

Ve→ Se÷fe

F→ Va÷Ve

p値→ Excel関数=FDIST(分散比F,fa,fe)

判定 [**] p値≦0.01 [ *] 0.01<p値≦0.05 [ ] p値>0.05

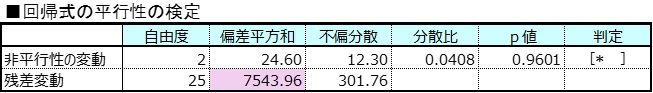

3群データの回帰係数平行性の検定結果は下記の通りである。

fa→ 3-1=2

fe→ 31-2×3=25

Sa → 7568.6-7543.96=24.60

Se → 7543.96

Va →24.60÷2=12.30

Ve→ 7543.96÷25=301.76

F → 12.30÷301.76=0.0408

p値→Excel関数で =FDIST (0.0408,2,25) Enter 0.9601

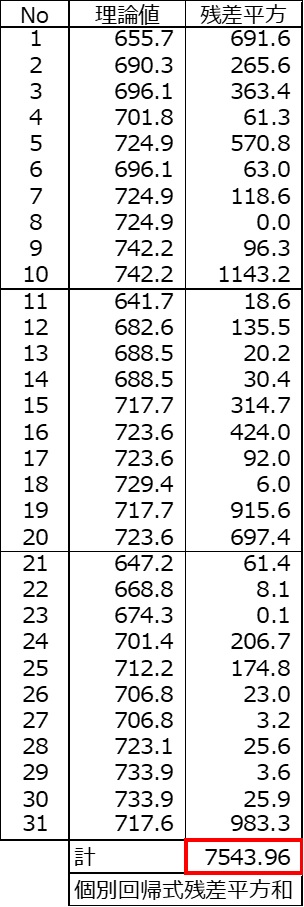

個別回帰式残差平方和の求め方

個別回帰式に年齢のデータを代入し理論値を算出する。

残差平方は(年収データ-理論値)の2乗である。

<計算例>

No2 理論値

群1 P社の個別回帰式 y=5.766x+523.1

y=5.766×29歳+523.1=690.3

残差平方=(年収データ-理論値)2

=(674-690.3)2=265.6

No12 理論値

群2 Q社の個別回帰式 y=5.850x+501.3

y=5.850×31歳+501.3=682.6

残差平方=(年収データ-理論値)2

=(671-682.6)2=135.5

No22 理論値

群3 R社の個別回帰式 y=5.421x+522.5

y=5.421×27歳+522.5=668.8

残差平方=(年収データ-理論値)2

=(666-668.8)2=8.1

調整済み平均の有意差検定を解説

<3群データ>調整済み平均の有意差検定の表を再度下記に示す。

調整済み平均の有意差検定の統計量の求め方を解説する。

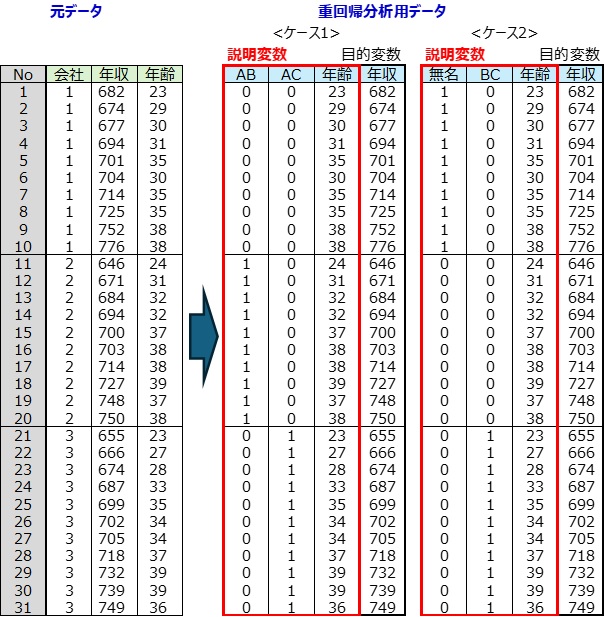

統計量は次に示す方法でデータを作成し、このデータに重回帰分析を行うことによって求められる。

重回帰分析は(群数-1)ケース行う。この例は3群なので重回帰分析は2ケース行う。

したがって、データも2ケース作成する。

<ケース1>のデータ

目的変数 年収データ

説明変数 群データ(会社)を1,0データに変換した2項目と年齢データとする。

1,0データの項目名はAB、ACとする。

<ケース2>のデータ

目的変数 年収データ

説明変数 群データ(会社)を1,0データに変換した2項目と年齢データとする。

1,0データの項目名は、無名、BCとする。

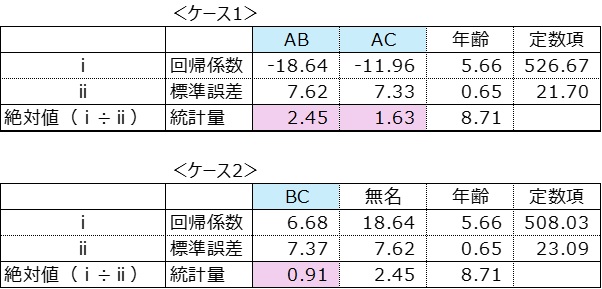

<ケース1>

・ 項目名をAB、ACとする。(英字がある項目名の先頭すべてA)

・ AB、ACは項目名先頭にAがあるので、群1(A)の塊は全て0。

(ピンク色)

・ AB列 → ABは項目名後ろにBがあるので、群2(B)の塊は1。(紺色)

・ AC列 → ACは項目名後ろにCがあるので、群3(C)の塊は1。(紺色)

・その他のセルはすべて0とする。

<ケース2>

・ 項目名を無名、BCとする。(英字のある項目名の先頭はB)

・ BCは項目名先頭にBがあるので、群2(B)の塊は全て0。(ピンク色)

BCの項目名後ろにCがあるので、群3(C)の塊は1。(紺色)

・その他のセルはすべて0とする。

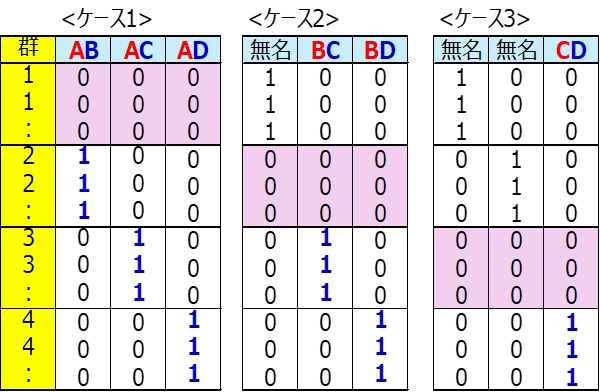

この例は3群だが4群(A、B、C、D)の場合の1,0データの作成方法を示しておく。

群数4なので重回帰分析用データは3ケース(群数-1)作成。

・群1をA、群2をB、群3をC、群4をDとする。

<ケース1>

・項目名をAB、AC、ADとする。(英字がある項目名の先頭すべてA)

・AB、AC、ADは項目名先頭にAがあるので、群1(A)の塊は全て0。(ピンク色)。

・ABは項目名後ろにBがあるので、群2(B)の塊は1。(紺色)

・ACは項目名後ろにCがあるので、群3(C)の塊は1。(紺色)

・ADは項目名後ろにCがあるので、群4(D)の塊は1。(紺色)

・その他のセルはすべて0とする。

<ケース2>

・項目名を無名、BC、BDとする。(英字がある項目名の先頭すべてB)

・BC、BDは項目名先頭にBがあるので、群2(B)の塊は全て0。(ピンク色)。

・BCは項目名後ろにCがあるので、群3(C)の塊は1。(紺色)

・BDは項目名後ろにDがあるので、群4(D)の塊は1。(紺色)

・その他のセルはすべて0とする。

<ケース3>

・項目名を無名、無名、CDとする。(英字がある項目名の先頭はC)

・CDは項目名先頭にCがあるので、群3(C)の塊は全て0。(ピンク色)。

・CDは項目名後ろにDがあるので、群4(D)の塊は1。(紺色)

先の3群データの重回帰分析用データを示す。

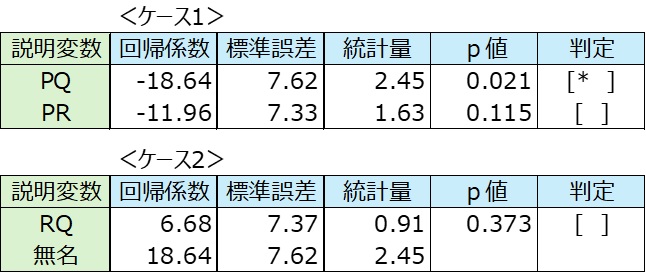

重回帰分析の結果を示す。

p値

統計量はt分布に従う。

p値はExcel関数で求められる。

自由度=個体数-群数-1=31-3-1=27

Excel関数 =TDIST(統計量、自由度)

ABのp値 =TDIST(2.45,27) Enter 0.0213

ACのp値 =TDIST(1.63,27) Enter 0.1146

BCのp値 =TDIST(0.91,27) Enter 0.3727

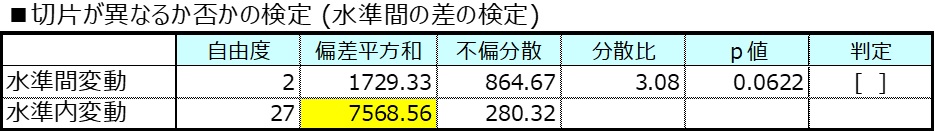

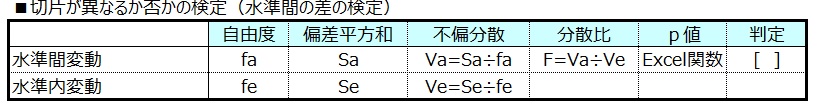

切片が異なるか否かの検定 (水準間の差の検定)を解説

調整済み平均の有意差検定を行う前に実施すべき検定が「切片が異なるか否かの検定」である。

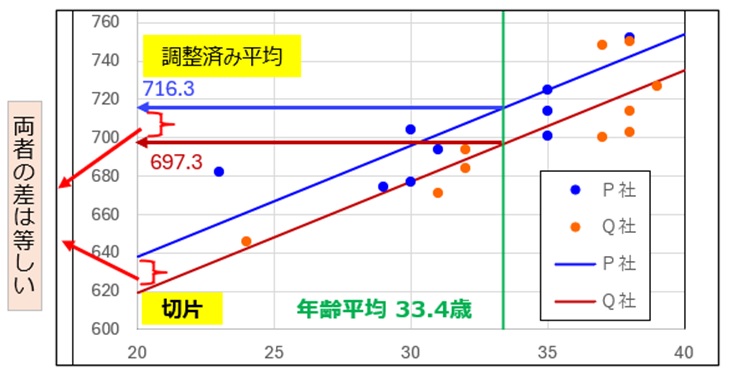

下記は「別の事例」ページで示した図である。

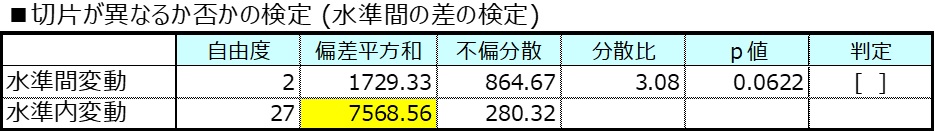

切片が異なるか否かの検定の結果を示す。

p値>0.05より、3群の調整済み平均は同等であるといえる。

p値≦0.05となった場合、3群の調整済み平均は同等でないといえる。

この場合、先に示した3群間相互の調整済み平均の有意差検定を実施する。

留意点1 「切片が異なるか否かの検定」では、3群の調整済み平均は同等であるといえる。

先の「調整済み平均の有意差検定」ではPとQで有意差が見られた。

留意点2 このように、両者の検定で結論が異なることがあり、「切片が異なるか否かの検定 (水準間の差の検定)」

をせず、ダイレクトに「調整済み平均の有意差検定」を見るのが良いとされている。

「切片が異なるか否かの検定」を適用する場面はほとんどないが、この検定の計算方法を示しておく。

下記は、「<2群データ>調整済み平均の算出の考え方」で示した図である。

調整済み平均の差分は、共通回帰式と縦軸切片との交点から作られる差分と同じである。

したがって、切片の差が異なれば、調整済み平均の差も異なるがいえる。

fa → 群数-1

fe → n – (1+ 群数)

Sa → 「全体回帰式偏差平方和」-「共通回帰式残差平方和」

注.:「全体回帰式偏差平方和」 → 下表「全体回帰式残差平方和の求め方」赤枠参照

「共通回帰式残差平方和」→「回帰係数有意性の検定を解説」の

「共通回帰式残差平方和の求め方」表内赤枠 参照

Se → [共通回帰式残差平方和」

注:「回帰係数有意性の検定を解説」の「共通回帰式残差平方和の求め方」表内赤枠 参照)

Va→ Sa÷fa

Ve→ Se÷fe

F→ Va÷Ve

p値→ Excel関数=FDIST(分散比F,fa,fe)

判定 [**] p値≦0.01 [ *] 0.01<p値≦0.05 [ ] p値>0.05

3群データにおける切片が異なるか否かの検定の結果を再度示す。

fa → 3-1=2

fe → 31-(1+3)=27

Sa → 9297.9-7568.6=1729.33

Se → 7568.6

Va → 1729.3÷2=864.67

Ve → 7568.6÷27=280.32

F → 864.67÷280.32=3.08

p値 → Excel関数 =FDIST (3.08,2,27) Enter 0.0622

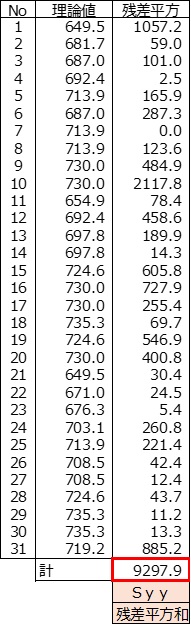

全体回帰式残差平方和の求め方

全体回帰式に年齢のデータを代入し理論値を算出する。

残差平方は(年収データ-理論値)の2乗である。

<計算例>

No2 理論値

全体回帰式 y=5.366x+526.06

y=5.366×29歳+526.06=681.7

No2 残差平方

残差平方=(年収データ-理論値)2

=(674-681.7)2=59.0