p値>0.05から2群の平均は同等といえない

p値は「違いがあるとは言えない」ということは証明できても、「同等である」ということを証明することはできません。

具体例

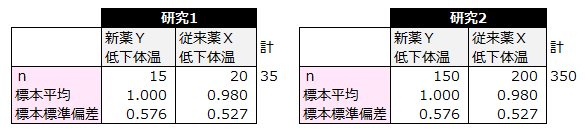

解熱剤である新薬Yと既存薬Xを割り付けた研究において、薬剤投与前後の低下体温平均値を得た。研究1のn数は35、研究2のn数は350である。

対応のないt検定を行った。

帰無仮説 新薬Yの低下体温平均値は既存薬Xと同等である。

対立仮設 新薬Yの低下体温平均値は既存薬Xと違いがある。

研究1、研究2どちらも

p値>0.05より、帰無仮説を棄却できず、対立仮説は成立しない。

正解は2である。

P値は、「違いがあるとは言えない」ということは証明できても「同等である」とうことは証明することはできない。

2群が同等であることを調べる方法に同等性試験という手法がある。

同等性試験とは

同等性試験は有効性が同等であることを示す解析手法である。

同等性の解析にはp値ではなく「母平均差分の信頼区間」を用いる。

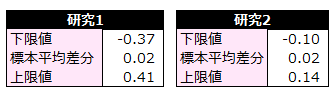

母平均差分の信頼区間を求めると次になる。

研究1の信頼区間は[-0.37~0.41]である。つまり同様の研究が繰り返された場合,新薬の低下体温が既存薬の低下体温よりも0.41度も高くなることもあれば,その逆で新薬の低下体温が既存薬の低下体温より0.37度低くなることもあると解釈できる。差が0.41度となれば0度から大きく乖離し同等性を言うことはできないのは明らかである。

研究2信頼区間は[-0.10度、0.14度]である。研究1に比べ信頼区間の幅が狭い。

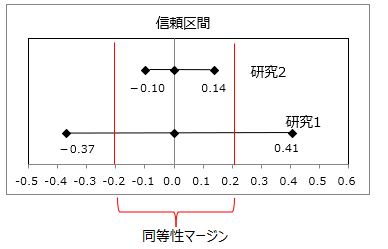

この幅の狭さ、すなわち0に近い値なので、臨床的に同等だと判断する。ただしこの判断の基準になる,「このくらいであれば許容できる」という同等性の許容範囲は研究を始める前に決め,研究計画書に記載しておくことが義務付けられている。

許容範囲を同等性マージンという。

この例題では同等性マージンを「-0.2~0.2」とした。

研究2は、同等性マージンの範囲に入っているので、同等性があるといえる。